私たちは、日々「もっと幸せになりたい」と願いながら生きています。

しかし、いくら便利さや快適さが増しても、心の中にはなぜか満たされない空洞が残る…そんな感覚を抱いたことはありませんか?

その理由は、単なる「気分の問題」ではありません。

生物としての人間が持つ進化の設計図と、現代社会の構造との間に大きなズレがあるからです。

生物学的に見た“本当の幸せ”とは、死の危険から適切な距離を保ち、安心して生きられる状態。

ところが現代は、快楽や刺激を「幸せ」と錯覚し、承認やつながりの不足を見過ごしがちです。

その背景には、嫉妬・格差・承認という3つのキーワードが深く関わっています。

この記事では、進化史から紐解いた幸せの定義、嫉妬と格差が持つ意外な役割、そして現代でそれらを味方に変える方法を紹介します。

最後まで読めば、あなたがこれからの人生で「迷わない幸せ」を選び取るための地図が手に入るはずです。

なぜ人だけが幸せに迷うのか

人間ほど「幸せ」について考え込む生き物はいません。

犬や猫は「自分は幸せかどうか」なんて悩んでいないのに、私たちは朝のコーヒーを飲みながらも、ふと「このままでいいのかな…」と考えてしまう。

なぜ、こんなに迷ってしまうのでしょう?

その答えは、私たちが生まれつき持っている“生物としての幸せの設計図”と、現代社会の環境の間にあるズレにあります。

幸せの定義と現代のズレ

まず大切なのは、「幸せ」という言葉の意味をそろえること。

多くの人が「幸せ=楽しい・気持ちいい」と思っていますが、これは幸せのほんの一部にすぎません。

本来の幸せはもっとシンプルで、もっと原始的。

それは「安全で安心して生きられる状態」です。

昔の人間にとっては、食べ物があること、仲間に受け入れられていること、猛獣や敵から守られていること。これがすべてでした。

ところが現代の私たちは、猛獣に襲われることも、飢え死にすることもほぼありません。

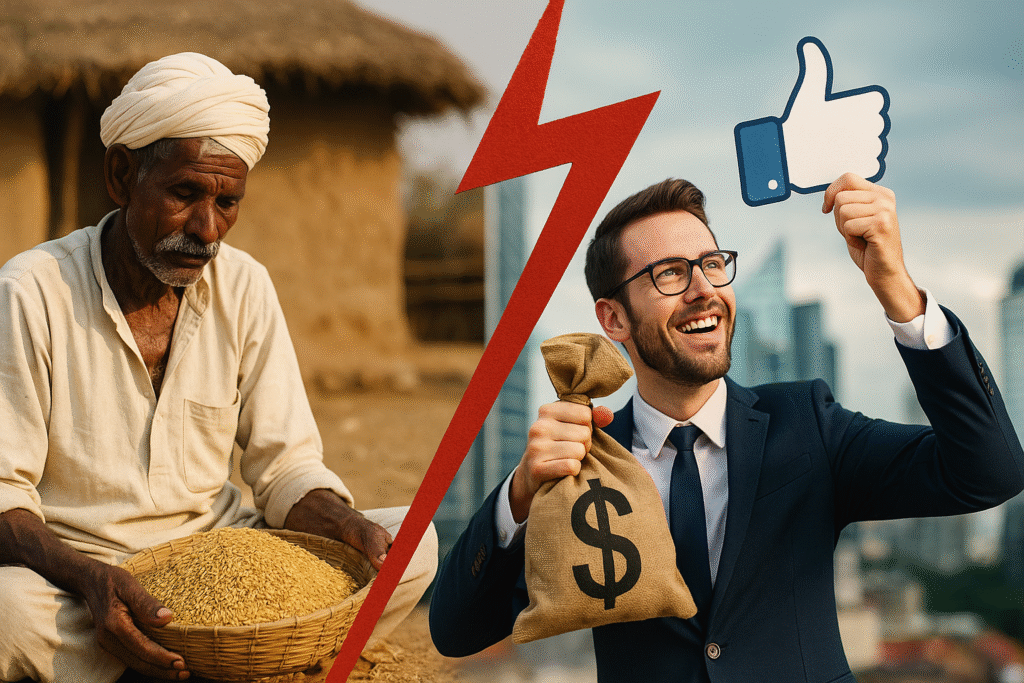

その代わりに、SNSの「いいね!」の数や、会社での評価、持ち物や年収の比較…そんな新しい“生存競争”の中にいます。

本来の幸せの条件と、現代が求める「成功の条件」がずれてしまっているのです。

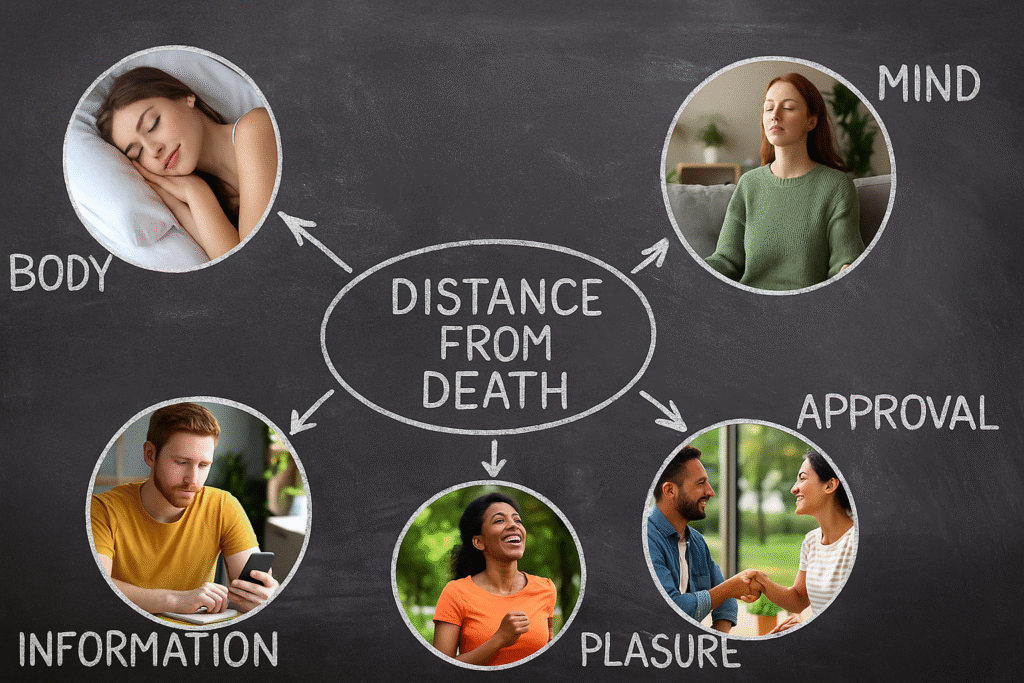

生物学的な幸せ=死からの距離が遠い状態

生物学的に見ると、幸せとは「死からの距離が十分に遠い状態」。

これには3つの要素があります。

- 身体的な安全:健康で怪我や病気のリスクが低いこと

- 社会的な安全:仲間に受け入れられ、孤立していないこと

- 心理的な安全:不安や恐怖が小さいこと

狩猟採集時代、死のリスクは目に見えていました。

大きな動物に襲われるかもしれない、食料が尽きるかもしれない――だから仲間と協力し、支え合うことが生き延びる条件だったのです。

今の私たちは物理的な死の危険は少ないけれど、心理的な「死の近さ」を感じやすくなっています。

例えば、職場で孤立したり、SNSで比較して劣等感を感じたりすると、脳は「これは生き残れないかも」という昔ながらの危機感を発動してしまうのです。

快楽(ハッピー)偏重が生むギャップ

そしてもう一つの落とし穴が、「幸せ」と「快楽(ハッピー)」を混同してしまうこと。

快楽は、甘いケーキを食べたときや、ガチャでレアアイテムが出たときのような、一時的な興奮や喜び。

もちろん楽しいし、人生のスパイスになりますが、長続きはしません。

なぜなら、脳は快楽にすぐ慣れてしまうからです。

その結果、私たちはもっと強い刺激、もっと大きなご褒美を求めてしまい、いつの間にか「安心」より「刺激」を優先する生活になってしまいます。

これが、本来の幸せ(死からの距離を保つ状態)と、現代人が追い求める“ハッピー”のズレです。

用語の定義をそろえる

「幸せ」と一言で言っても、人によって思い浮かべるイメージはさまざまです。

ある人は家族団らんを、別の人は旅行や美味しい食事を想像するかもしれません。

でも、本当にそれらは同じ“幸せ”を指しているのでしょうか?

ここではまず、混同されやすい言葉をきちんと仕分けしていきます。

なぜなら、この定義のズレこそが、現代人が「幸せって何?」と迷う最大の原因だからです。

幸せの二種類

幸せには、大きく分けて二つの種類があります。

この二つを分けて考えることが、話をスムーズに理解する第一歩です。

リアル幸せ:死からの距離が保たれている安心状態

これは生物学的な幸せともいえるもの。

一言でいえば「命の危険から遠ざかっている安心な状態」です。

たとえば…

- お腹が満たされている(飢えない)

- 気温や環境が快適(寒さ・暑さ・雨風から守られている)

- 仲間がそばにいて守り合える(孤立していない)

これらは人間が長い進化の歴史の中で“生き延びるため”に必要だった条件です。

安心・安全が確保されているとき、私たちの体はホッとした感覚を覚えます。

それが本来の「リアル幸せ」です。

ハッピー:報酬系による一過的な高揚

一方、ハッピーは脳の報酬系がもたらす瞬間的な高揚感です。

美味しいスイーツを食べたときや、SNSで「いいね!」が一気に来たときのあの感じ。

これは短時間でドーンと気分が上がりますが、すぐに元に戻ります。

もちろん、ハッピーは悪いものではありません。

ただし、そればかりを追いかけると、リアル幸せが置き去りになり、

「なんだか満たされない」という不思議な感覚に陥ります。

嫉妬と承認の役割

次に、あまりポジティブには語られないけれど、人間関係の中で重要な2つの要素――

嫉妬と承認について見ていきます。

嫉妬は比較の信号

嫉妬は、他人との比較で「自分が劣っているかも」と感じるときに生まれます。

多くの人はネガティブな感情として避けますが、進化の視点から見るとこれは“成長のセンサー”です。

昔の小さな集団では、狩りがうまい人や食料を多く持ってくる人に自然と嫉妬が生まれました。

その感情が「自分ももっとやろう」という努力の火種になったのです。

承認は孤立を防ぐ資源

承認とは、仲間から「あなたはここにいていい」と示されるサインです。

これは生き延びるための生命線でした。

なぜなら、原始時代に孤立することは、天敵や飢えに直結するリスクだったからです。

現代でも、職場での評価や友人からの感謝の言葉が心を支えるのは、この承認欲求が深く根付いている証拠です。

“力の距離感”ではなく“死の距離感”として解釈

多くの心理学や社会学では、「力の距離感」という言葉が使われます。

これは、自分と他者との間にある能力・地位・権力・経済力の差を「距離」にたとえた表現です。

- 距離が近い → 「追いつけそう」「自分もやれそう」という希望や挑戦心が湧く

- 距離が遠い → 「無理だ」「勝ち目がない」と諦めや嫉妬が強まる

例えば、同僚がちょっと先に昇進したときには「追いつきたい」と思えるけれど、

世界的な億万長者を見ると「別世界の人だ」と感じる…

これがまさに“力の距離感”です。

しかし、進化生物学的に見ると、私たちの幸福の判断基準はそもそも「力の差」ではなく「命の安全」にありました。

狩猟採集時代、人間は「死の危険」からどれだけ離れているか(=死の距離感)が、安心や満足感の最大の基準だったのです。

- 死の距離が遠い → 食料があり、外敵から守られている → 安心感=リアル幸せ

- 死の距離が近い → 飢えや外敵の危険が迫っている → 不安・恐怖=幸せの低下

現代社会では、物理的な命の危険は減りましたが、私たちの脳は進化の名残で、この「死の距離感」に強く反応します。ところが現代では、そのセンサーがしばしば「力の距離感」にすり替わり、

能力差や経済格差ばかりに意識が向いてしまうのです。

つまり、幸せを見直すときは、「誰より強い・上に行く」よりも「どれだけ安心・安全な環境にいるか」を指標にしたほうが、本来の安定した幸福に近づけるというわけです。

700万年の長い準備運動

「幸せ」という言葉は現代ではふわっとしていますが、実は私たち人類は、この感覚を得るために700万年もの長い準備運動をしてきました。進化の歴史をたどると、幸せの感覚は単なる偶然ではなく、生き残るための仕組みとして磨き上げられてきたことが見えてきます。

社会性の進化

チンパンジーとの分岐

人類の祖先は、およそ700万年前にチンパンジーと分岐しました。

当時は森に住み、食料を探し、捕食者から身を守るために小さな群れで暮らしていました。

この頃からすでに「誰と一緒にいるか」「どう協力するか」が生き残りの鍵。

孤立は命取りだったため、仲間との関係を大切にする性質が芽生えていきました。

毛の喪失と火の利用

やがて私たちは体毛を失い、体温調節のために汗をかく能力を発達させます。

そして約100万年前、火の利用が始まりました。

火は暖をとるだけでなく、暗闇の中で安全を確保し、食料を調理して栄養を取りやすくし、さらに夜に仲間と囲む場を作り、会話や物語を生み出しました。

この「火を囲む時間」が、人類の社会性を一気に育てたのです。

子育てと協力体制

祖父母・パートナー・仲間による共同子育て

他の動物と比べ、人間の赤ちゃんは非常に未熟な状態で生まれます。

歩けるようになるまで時間がかかり、完全に自立するまで十数年も必要です。

この長い子育て期間を乗り越えるために、人類は協力体制を発達させました。

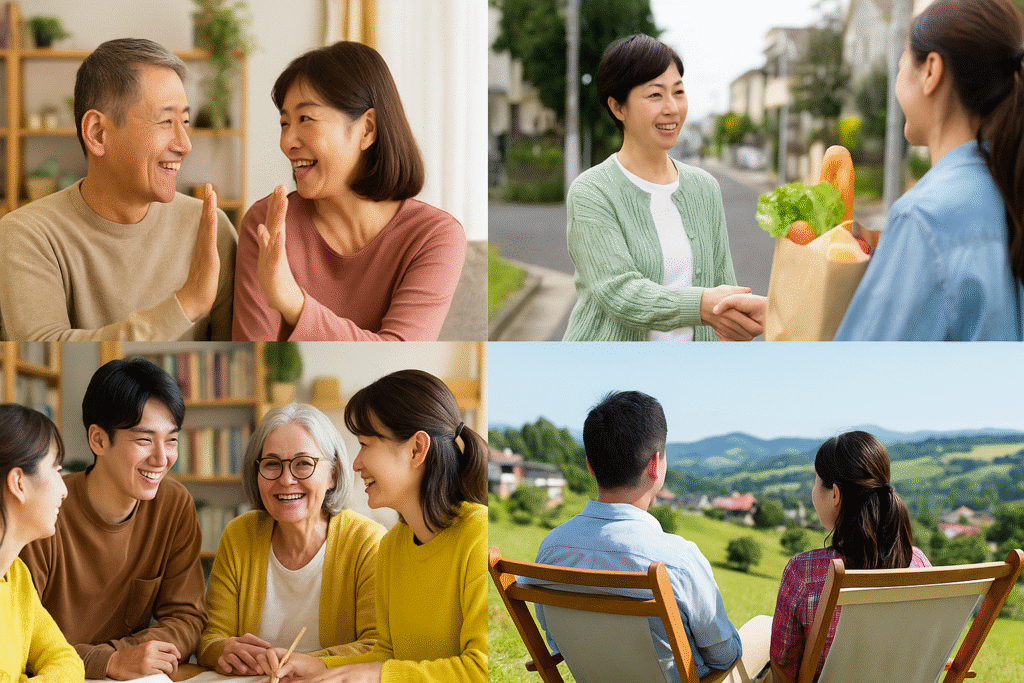

母親だけでなく父親、祖父母、兄弟姉妹、近所の仲間までが関わる「共同子育て」。

これは単なる助け合いではなく、群れ全体で子どもの生存率を上げる戦略でした。

この仕組みの中で、「助け合うと安心できる」「支えられると心地よい」という感覚が

幸せの重要な要素として脳に刻まれていったのです。

小集団での役割分担と公平性

幸せのフォーマットの成立

狩猟採集時代の人類は、だいたい30〜50人ほどの小さな集団で暮らしていました。

役割は自然と分担され、狩りをする人、採集をする人、子どもや病人を世話する人など、

全員が何らかの役割を持ち、それが群れ全体の生存に直結していました。

「誰かが得をしすぎない」「全員に食料が行き渡る」――この公平性がとても重要だったのです。

助け合い・承認・公平が機能する環境

この時代に、人類の「幸せフォーマット」はほぼ完成します。

- 助け合い:困っている仲間を支える

- 承認:自分の貢献が仲間に認められる

- 公平:不公平感がない分配や評価

これらが揃うと脳が「安全で満たされている」と感じ、心身が安定する。

逆にこのどれかが欠けると、不安やストレスが高まりやすくなる。

現代の職場や家庭でも、この仕組みはそのまま作用しています。

弥生の“格差革命”で何が変わったか

農耕・定住がもたらした変化

私たちの祖先が狩猟採集から農耕・定住へと舵を切ったのは、ほんの数千年前のこと。

それまでの暮らしは、獲物や木の実を分け合う「移動型の平等社会」でした。

ところが、農耕が始まると——土地に根を下ろす暮らしが日常になります。

この変化は、単に「食料が安定した」だけではありません。

作物を貯めておけるようになり、「蓄財」という新しい概念が生まれました。

そして、それを多く持つ人とそうでない人が現れ、格差が固定化されていきます。

蓄財と格差の固定化

想像してみてください。

隣の家が大きな倉庫いっぱいに米を貯めている一方、自分の家は収穫が不作で倉庫がスカスカ——。

この差は冬を越せるかどうか、命に直結します。

こうして「持てる者」と「持たざる者」の差が目に見えるようになり、格差が世代をまたいで受け継がれる社会構造ができました。

身分制度と比較のゆがみ

農耕とともに、王や豪族といった支配階層が誕生します。

生まれた瞬間から「この家の子」として一生の位置が決まる——これが身分制度です。

これにより、比べる相手が「近所の仲間」から「手の届かない存在」へと変わり、比較の感覚がゆがみ始めます。

人々は、自分の幸せを「自分の命が安全か」ではなく「他人より上か下か」で判断するようになったのです。

快楽とリアル幸せの乖離

ここからが重要ポイントです。

もともと幸せとは、「死からの距離が遠い状態」、つまり安全・安心に根ざしたものでした。

しかし格差社会になると、快楽=一時的な高揚感が強く求められるようになります。

たとえば、贅沢な食事や豪華な衣服、高価な装飾品。

これらは命の安全には直接関係しないけれど、「人に勝っている」感覚を与えてくれるものです。

テクノロジーが生む快楽の自前生産

現代になると、この「快楽」はさらに加速します。

スマホやSNS、ゲーム、配信サービス…。

お金や道具がなくても、ボタンひとつで脳内にドーパミンを放出できる時代になりました。

まさに“快楽の自前生産工場”です。

でも、これが落とし穴。

安全や安心という「リアル幸せ」の基盤が不安定なまま快楽を積み上げても、心はふとした瞬間に不安に逆戻りしてしまいます。

ランキング嗜好と不安の増大

さらに現代は「ランキング社会」です。

SNSのフォロワー数、いいね数、年収ランキング、偏差値…。

私たちは24時間365日、見えない競争のトラックを走らされているようなものです。

そして、こうした比較は際限がありません。

少し上を見ればさらに上がいる——。

この構造こそが、不安を慢性的に増幅させ、「幸せ迷子」を量産しているのです。

人だけが幸せに迷う4つの要因

私たち人間が「幸せってなんだろう…」と考え込んでしまうのは、単なる気分の問題ではありません。

実は進化の過程と社会の変化が複雑に絡み合った結果、私たちは幸せの感度や方向性を見失いやすくなっています。

ここでは、その背景を4つの要因から探っていきましょう。

未来予測の強さ

人間は、他の動物に比べて「未来を想像する力」が飛び抜けています。

便利さや計画性をもたらす反面、この能力は時に不安製造マシンにもなります。

死を先取りして恐れる心

たとえば、まだ健康なのに「もし病気になったら…」と想像して不安に押しつぶされることがあります。

これは、生存を守るためのセンサーが過敏に働いた結果です。

他の動物は、目の前に捕食者がいない限り平然と過ごしますが、人間は何十年も先のリスクを想像してしまうのです。

集団サイズの肥大化

元々の人類社会は、せいぜい数十〜百人程度の小さな集団でした。

しかし現代は、SNSを通じて何千、何万人とも“つながっている”状態。

それが私たちの「心の使い方」に変化をもたらしました。

承認の希薄化と比較の無限化

小さな集団では、誰かの頑張りや親切はすぐに全員の知るところとなり、自然な承認や感謝が生まれました。

今は、無限に広がる情報の海の中で「自分より上の誰か」と簡単に比較できてしまいます。

結果、承認の温度が薄まり、満たされない感覚が増えてしまうのです。

格差の越境困難

かつての社会では、努力や偶然によって身分や立場を変えることが比較的可能でした。

しかし現代では、格差の構造がより固定化しつつあります。

嫉妬が努力に転化しにくい

「すごいな、私もやってみよう!」という嫉妬は成長のエンジンになりますが、

越えられない壁を感じる相手に対しては、そのエネルギーが虚しさや諦めに変わってしまいます。

これがモチベーションの低下や自己否定感を招く原因にもなります。

孤独化のリスク

テクノロジーが発達しても、人間の脳は「小さな信頼の輪」で暮らす設計のままです。

その輪が失われると、精神的ダメージは想像以上に大きくなります。

小さな輪の消失と追放感

昔の村社会では、数人の深いつながりが心の安全基地になっていました。

現代では、仕事や暮らしの変化でその輪が簡単に途切れます。

結果として「誰とも本音を話せない」「もし見捨てられたらどうしよう」という追放感が、心の奥でくすぶるのです。

嫉妬・努力・評価軸

私たち人間は、他人と比べずには生きられない生き物です。

その中でも「嫉妬」「努力」「評価軸」の3つは、生き延びるための知恵として長い歴史の中で磨かれてきました。

しかし現代では、この3つがうまく機能せずに、逆に私たちを疲れさせてしまうこともあります。

では、どうすればこの本能的な仕組みを味方につけられるのでしょうか?

三つの生存術

生存術① 他人より少し努力する

狩猟採集の時代、群れの中で「人並み」より少し多く食料を持ち帰れる人は、自然と信頼を集めました。

現代でもこれは同じで、周囲より1割多く努力するだけで評価はガラッと変わります。

たとえば職場で誰よりも早くメールを返す、会議の前に一歩先の資料を準備しておく――こうした“小さな追加”が、長期的には大きな差になります。

生存術② 評価軸を有利に設計

「足が速い人が偉い」時代に、足が遅い人は生きづらかったでしょう。

でももし「道具作りがうまい人が一番」という評価軸が生まれたら?

一気に主役になれます。

現代でも、自分の強みを評価してくれる土俵に立つことは超重要。

たとえば「成果だけでなくプロセスも評価する職場」を選ぶのも、立派な戦略です。

生存術③ 足の引っ張りを避ける

群れの中で突出しすぎると、嫉妬のターゲットになり追い落とされる危険がありました。

現代でも、やりすぎると「あの人ばっかり目立ってズルい」と言われることも。

実力がある人ほど、周囲を巻き込みながら成果を出す“チーム戦”を意識すると、嫉妬の矛先が和らぎます。

嫉妬を燃料に変える4ステップ

嫉妬は悪者に見えますが、エネルギーに変えられる感情でもあります。

ポイントは、比較のベクトルを「破壊」から「成長」に向けること。

- 気づく

「あ、今私、嫉妬してるな」と自覚するだけで冷静になれます。 - 翻訳する

「この人の○○がうらやましい=自分もそれを望んでいる」と変換します。 - 小目標に分解する

うらやましい要素を、すぐ実行できる小ステップに分けます。 - 淡々と行動する

比較相手を意識しすぎず、自分のペースで進めます。

たとえば同僚のプレゼンがうまくて嫉妬したなら、「週1回3分で話す練習をする」という形に落とし込み、静かに続ける。嫉妬が心の毒ではなく、行動のガソリンに変わります。

リアル幸せを取り戻す「小さな輪」の設計図

大きな夢や遠い理想を追いかけるのも素敵ですが、本当に日々を支えてくれるのは「小さな輪」です。ここでいう輪とは、家族や近しい友人、顔見知りのご近所、同じ興味を持つ仲間など、自分を温かく包み込む半径の小さいつながり。

これを意識的に設計すれば、孤独や不安はぐっと減り、日常の幸福度が跳ね上がります。

家庭・近しい人

承認頻度のKPI化

会社では業績や数字のKPIがありますが、幸せにもKPIがあっていいんです。それは「承認頻度」。

たとえば、パートナーに1日1回「ありがとう」と言う。子どもに週3回「よく頑張ったね」と声をかける。こういう“数値化できる承認”は、関係の温度を確実に上げてくれます。

「なんとなく感謝してる」より、「週に5回はありがとうを言う」と決めたほうが、確実に効果が出ます。

半径1kmコミュニティ

遠くの人とSNSでつながるのも楽しいですが、安心をくれるのは近所の人です。

コンビニの店員さん、郵便局の職員さん、公園で顔を合わせるおじいちゃん——こうした人たちがあなたの“生活セーフティネット”になります。

挨拶・買い物・防災で接点を増やす

接点づくりは難しくありません。

・朝はすれ違いざまに笑顔で挨拶

・買い物はできるだけ地元商店を利用

・防災訓練や清掃活動に顔を出す

こうした「ちょっとした顔合わせ」が、いざというときの助け合いにつながります。

関心コミュニティ

学び・趣味・ボランティアの活用

あなたが興味を持つことを軸にしたコミュニティは、心の栄養になります。

語学教室、料理教室、写真サークル、地域のボランティア活動など——「学び」と「貢献」が同時に得られる場は、幸福度を安定させる大きな要素です。

しかも、同じ価値観や目的を持つ人と出会えるので、孤独感が減りやすいのです。

二拠点/二本柱戦略

都市の機会 × 地方の安心

都会は仕事や刺激が多い一方、孤独や競争も強くなります。地方は安心感があるけれど、機会は少なめ。

両方を行き来する「二拠点生活」や、「都市で働く+地方で週末農業」といった二本柱の生き方は、バランスの取れた幸せを作りやすくします。

物理的な移動が難しくても、「都市型の活動」と「地域密着型の活動」を意識的に持つだけで、同じ効果が得られます。

孤独の早期サインと対処法

孤独は気づいたときには深刻化していることも多いもの。

早期サインとしては、

・SNSの利用時間が急増する

・休日に誰とも話さない日が増える

・小さなトラブルで落ち込みやすくなる

があります。

この段階で「小さな輪」に連絡を取る、予定を入れる、地域イベントに顔を出すなど、早めに行動することが大切です。

この「小さな輪の設計図」は、決して大げさなことではありません。むしろ、すぐに始められて、一生ものの安心と幸せをもたらす方法です。

今日から、あなたの半径1kmに、小さな温かい輪を増やしてみませんか?

“死からの距離”を現代に合わせて遠ざける(実践編)

「幸せ=死からの距離がある安心状態」という考え方を、どう現代生活に落とし込むか。

ここでは 4つの基盤 と 快楽の扱い方 に分けて具体的に見ていきます。

どれも今日からできることばかりなので、まずは1つだけでも実行してみましょう。

① 身体の基盤

幸せの土台は、まず健康。

昔はケガや病気が命に直結していましたが、現代でも慢性的な不調は行動力を奪い、「死の距離感」を縮めます。

- 睡眠は7時間確保(最強の自己防衛)

- 毎日15分の軽い運動(散歩やストレッチでOK)

- 定期的な健康診断・検査(予防は最安の治療)

身体が軽く動く状態をキープできれば、「安心ゾーン」がぐっと広がります。

② 心理の基盤

心の安定は、危険の感じ方そのものを変えます。

過去の失敗ばかり思い出すクセや、未来の最悪シナリオを想像するクセは、「死の距離」を近く感じさせます。

- 1日5分の呼吸法や瞑想で“今”に戻る

- 感謝日記で小さな安心を可視化

- 不安は「事実」と「想像」に分けて紙に書き出す

心の“警報ベル”を下げることが、現代版の安全対策です。

③ 情報の基盤

情報は現代の“環境音”のようなもの。

偏った情報や過剰な刺激は、実際には遠い危険をすぐそばにあるように錯覚させます。

- 朝イチのニュースより、自分の予定を優先

- SNS通知はオフにして、必要なときだけ取りに行く

- 信頼できる3つの情報源だけを残す

「安全」な情報環境をつくれば、日常ストレスは想像以上に減ります。

④ 承認の基盤

人は社会的な動物。

自分の存在を認めてくれる関係は、命を守ることと同じくらい大事です。

- 家族や友人に「ありがとう」を1日1回伝える

- 職場や地域で小さな貢献を積み重ねる

- 承認してくれる人3人を思い出し、関係を深める行動をする

承認は「数」より「頻度」と「質」。特に半径1km圏内での承認は即効性があります。

快楽の扱い方

テクノロジーの進化で、快楽は簡単に自給できる時代。

ですが、快楽ばかり追うと「リアル幸せ」から遠ざかります。

- 快楽(娯楽・嗜好品など)は“ご褒美”として計画的に

- 週1回は「アナログで完結する遊び」をする(散歩、料理、会話)

- 旅行やスポーツなど、体験型の快楽を優先する

快楽は人生のスパイス。メインディッシュは「安心」です。

全部を一気にやる必要はありません。

まずは 今の自分にとって“死の距離”を近づけている原因を1つ見つけ、それを少し遠ざける行動から始めてみましょう。

男性が陥りやすい罠と抜け道

男性には、仕事や人生の中で知らず知らずのうちにハマってしまう“罠”があります。

しかもこの罠は、気づかないまま長く続くことが多いんです。

でも、ほんの少し視点を変えるだけで、そこから抜け出す道はちゃんとあります。

ここでは、その典型パターンと抜け道を4つ紹介します。

競争・プライド・孤立の連鎖

男性社会では、いつの間にか「勝ち負け」で物事を判断しがちです。

出世争い、収入比較、趣味の道具まで…なぜか“順位”をつけてしまう。

するとどうなるか?

プライドが邪魔をして弱みを見せられず、最終的に孤立するパターンに陥ります。

例:

- 同僚に相談するより、ひとりで抱え込む

- 「負けたくない」という思いから、助けを断る

- 気づけば職場でも家庭でも孤独感が増している

抜け道はシンプル。

「勝ち負け」ではなく「シェア」に価値を置くことです。

経験や情報を共有すれば、敵ではなく仲間が増えます。

お願い上手トレーニング

多くの男性は「お願い=弱みを見せる」と思っています。

でも実は、お願いは相手に信頼と役割を与える行為です。

簡単な練習方法:

- 小さなお願いから始める(例:ドアを押さえてもらう)

- 相手が応じてくれたら、必ず感謝を伝える

- 少しずつ、仕事やプライベートの相談に広げる

お願い上手になると、助けてくれる人が自然と増えます。

結果的に、孤立のリスクが減り、「死からの距離」も遠ざけられるんです。

女性的コミュニケーションから学ぶ

女性同士の会話を観察すると、「共感」が会話の中心にあります。

解決策よりも、まずは「そうだよね」「わかるよ」が先にくる。

男性はどうしても“答え”を出したくなりますが、あえて結論を急がず、

相手の気持ちに寄り添うだけの時間を持つと、関係性がぐっと深まります。

実践ポイント:

- 話を最後まで聞く(途中でアドバイスしない)

- 相槌や表情で「あなたに関心がある」と伝える

- 結論は聞かれたときだけ伝える

このスタイルは、家庭でも職場でも人間関係を温かく保つ秘訣になります。

単身者の二重の輪

単身生活の男性は、特に孤立しやすいです。

仕事の人間関係がそのまま生活の人間関係になりやすく、退職や異動で一気に輪が途切れることも。

そこで大事なのが「二重の輪」を持つこと。

仕事とは別に、趣味や地域、オンラインなどのコミュニティを1つ以上つくっておくのです。

例:

- ジムやスポーツチーム

- 地域ボランティア

- オンラインの趣味グループ

生活の輪が2つ以上あれば、片方が崩れてももう一方が支えてくれます。

これが精神的な安心感と生存力を高める鍵です。

まとめ

現代に生きる私たちは、物質的にはかつてないほど豊かになりました。それなのに、「なんだか満たされない」「このままでいいのかな」と感じる人は少なくありません。

その理由の一つが、人間が本来持つ“幸せの条件”と、現代社会の価値基準とのズレにあります。

ここでは、進化や歴史の視点から「幸せ」を再定義し、日々の生活に落とし込むための具体策を紹介します。読むことで、あなた自身の「安心ゾーン」を広げ、毎日をより心地よく過ごすヒントが得られるはずです。

チンパンジーとボノボ

人類の近縁種であるチンパンジーとボノボは、99%以上同じDNAを持ちながら、生き方は大きく異なります。

- チンパンジー:力や序列を重視。オス同士の競争が激しく、強い個体が資源を握る。

- ボノボ:協力や共有を重視。対立は食事やスキンシップで緩和し、メスが社会を安定させる役割を担う。

この違いは、人間社会にも色濃く反映されています。

たとえば、成果主義の企業文化はチンパンジー型。地域の助け合いや家族中心のコミュニティはボノボ型です。

あなたの周囲はどちらが強いでしょうか? そして、その環境はあなたを安心させていますか、それとも緊張させていますか?

“弥生の格差革命”という比喩

狩猟採集時代、人は平等に近い関係で暮らしていました。食料は共有され、財産の蓄積も難しく、極端な格差は生まれませんでした。

しかし農耕が始まった弥生時代、土地や収穫物を蓄えられるようになり、「持つ者」と「持たざる者」の差が広がります。これを私は“弥生の格差革命”と呼びます。

現代の経済格差や社会的孤立も、この構造の延長線上にあります。

つまり、不公平感やプレッシャーを感じるのは、個人の弱さではなく、歴史的に刷り込まれたシステムの影響だということです。

歴史を知れば、自分を責めるより「じゃあ、この構造とうまく付き合うには?」と前向きに考えられます。

祖母仮説

進化生物学には「祖母仮説」という面白い理論があります。

人間は閉経後も長く生きる珍しい生物で、それは祖母が孫の世話や知識伝承をすることで、子孫全体の生存率が上がったからだ、という説です。

つまり人は、本能的に「自分より下の世代を支える喜び」を感じるようにできているのです。

職場で後輩を育てたり、地域で若い世代と関わったりすることは、実は私たちの幸福感を底上げする行為なのです。

幸せの定義とズレの再確認

ここまでの流れを踏まえると、幸せの定義はこうまとめられます。

- 安心して暮らせる基盤があること(健康・経済・住環境)

- 誰かに必要とされ、承認されること(社会的つながり)

- 自分の時間と選択権を持てること(自己決定感)

一方、現代は「お金・肩書・フォロワー数」など、幸せの本質とはズレた指標が強調されがちです。

このズレを放置すると、努力しても満たされない“空回りループ”に陥ります。

処方箋の要約

では、そのズレを埋めるにはどうすればいいのでしょうか?

答えはシンプルで、幸せの4つの基盤+αを整えることです。

1. 身体の基盤

- 睡眠7時間の確保

- 1日15分の軽い運動

- 定期的な健康診断

2. 心理の基盤

- 1日5分の呼吸法や瞑想

- 感謝日記で小さな安心を可視化

- 不安は紙に書き出して整理

3. 情報の基盤

- 朝イチのニュースをやめる

- SNS通知をオフにする

- 信頼できる情報源だけ残す

4. 承認の基盤

- 毎日「ありがとう」を1回伝える

- 小さな貢献を意識する

- 承認してくれる人との関係を深める

快楽の扱い方

- 快楽は“ご褒美”として計画的に

- 週1回はアナログな遊び

- 体験型の快楽を優先

今日からできる3つの行動

- 家族や友人に「ありがとう」を1回言う

- 朝はスマホではなく、自分の予定から始める

- 半径1km圏内で誰かと会話する時間をつくる

この小さな一歩が、確実にあなたの“死からの距離”を遠ざけ、安心ゾーンを広げます。

参考書籍とおすすめポイント

小林武彦さんの『なぜヒトだけが幸せになれないのか』は、単なる自己啓発ではなく、科学的根拠に基づいた「幸せの再設計書」です。

歴史と進化の視点を踏まえることで、「自分の幸せを自分で選び取る力」が高まります。

まずは本を手に取り、あなたの毎日を“進化的に正しい幸せ”にチューニングしてみませんか?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/138e48d8.7fe5f4ea.138e48d9.b3a3f5a2/?me_id=1213310&item_id=21567601&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0894%2F9784065390894_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント

Some genuinely wonderful articles on this web site, regards for contribution. “The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg, not by smashing it.” by Arnold Glasgow.